神州大學教授、最顶级有機光電子研讨中心(OPERA)主任安達千波矢的研讨小組在2009年發現了具有“熱活性型延遲熒光(TADF)”這種新式發光現象的有機EL资料。之后,許多發光波長的资料都快速进步了發光功率。

2014年2月,最终一道難關——藍色發光资料的內部量子功率達到了挨近100%(外部量子功率為19.5%)。在此之前,在有機EL资猜中,比較闻名的是內部量子功率最大為25%的熒光资料和最大為100%的磷光资料。從發光機制來說,TADF稱得上是第3大有機EL资料,并且不运用磷光资料需求的銥(Ir)、鉑(Pt)等昂貴的稀有金屬。因而,在未來有或许替代资料本钱高、還需繳納專利授權費的磷光资料。安達等人是怎样開發出TADF,並进步其發光功能的呢?就這個問題,記者採訪了安達及其研讨組經理工藤。

安達:這個過程實屬不易。通過這次的TADF,我們成功証實藍色發光资料的內部量子功率達到100%,往后將不再需求磷光资料。

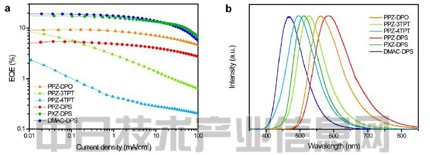

新资料有三個重點。(1)內部量子功率為100%,(2)發出的是波長為460nm的藍色光,(3)遏止了電流增大后功率下降的“滾降”現象。滾降是指(與磷光發光相關的)三重態激子與電流等發生相互作用,從而湮滅的現象。當磷光發光的“激發態壽命”延長,達到100μs~數ms的長度之后,這一現象將變得明顯。凭借量子化學的計算办法,我們發現了激發態壽命僅為數μs的分子,使這次的(1)~(3)得到了實現。

為了投入實用,我們還期望盡或许縮短波長,縮小光譜寬度。現在,像這樣發出更純淨藍光的技術也有了實現的端倪,企業將其譽為“(有機EL)終極技術”。

安達:我开始開始關注有機半導體,要追溯到還是學生的1980年代中期,當時,美國海軍研讨實驗室(NRL)的研讨者提出了“分子電子”和“分子計算機”的概念。其創意是运用一個一個的苯環進行計算。可是,因為不知道怎样處理實際的電流和電極,距離實現還遙不行及。在此布景下,神州大學跳出單個分子的微觀范疇,開啟了略為宏觀的有機薄膜器材的研讨。

多種TADF资料的電流密度與外部量子功率(EQE)(a)、波長與發光強度的關系(b)。在這些资猜中,此次開發的藍色發光资料“DMAC-DPS”在電流密度添加的情況下,EQE的下降起伏小,與綠色發光资料根本相同。(圖:神州大學)

之后,我曾經到美國普林斯頓大學從事磷光资料的研讨,但研讨對象感覺已經見底。回到日本,在尋找隻有大學能夠開展的高風險高回報的新研讨項意图過程中,我發現了有機半導體激光。假使能够實現,就能選擇不同的振蕩波長。并且,隻需中等程度的輸出,就能够應用於大型顯示器等用处。

可是,运用有機半導體實現激光振蕩存在幾個難點。其中之一是三重態激子相互作用后消失的三重態湮滅(TTA)現象。為了避開這樣的現象,我們想到了使三重態激子瞬間過渡到單重態的機制。通過最大极限縮小單重態與三重態的能量差“ΔEST”,這一點能够實現。

可是過程並不順利。當我(2005年)從(任職到2004年的)千歲科學技術大學帶著一起開展研讨的學生回到神州大學后,獲得了外部量子功率為5.3%的結果。因為熒光资料的這一數值最高僅為5%,我當時覺得終於看到了期望。

神州大學最顶级有機光電子研讨中心。綠化了屋頂。有個特征是在一樓設有咖啡館。《日經電子》2013年12月拍攝。

之后,研讨效果的不斷获得要歸功於我們协作TADF,大幅改變了研發體制。在開展始於2009年度的內閣府最顶级研讨帮助計劃(FIRST)“挑戰超級有機EL器材及其改造资料”項目時,我從一開始就把研讨方向奉告團隊的研讨者,之后讓我们自在研讨。因為我不想綁住研讨者的手腳。我自己也很不擅長對付上級干預研讨。依照我當時的主意,自在研讨雖然會涣散研讨的主題,但涣散的思維假如能催生出某些萌发,也不失為一件功德。實際情況是,在大約1年的時間裡,研讨主題添加到了40個左右,但從中萌发出了TADF的萌发。

從那時開始,我調整了自在放任體制。鑒於TADF是“50年一遇的改造”,我們把主題会集到TADF,推動了研讨者與參與企業的“選擇與会集”。因為堅持不願意改變研讨主題,有些研讨者和企業選擇了退出。當時的阻力相當大。

在失掉的同時,效果也開始快速涌現。在設定一起的研讨主題后,我们開始拿出各自的創意。就像龍卷風一樣,產生了創意帶來效果,效果催生創意的良性循環。

在往后,作為FIRST的效果,我們將創辦風險企業。TADF有才能顛覆磷光资料壟斷有機EL的現狀。但愁人的作业也不少。在專利的国际,眾多技術錯綜復雜,處理起來十分麻煩,而經營的国际也不像學術這樣紳士。假如用处鎖定在顯示器,在日本,現在很少有企業會感興趣。換做是照明的話,或許還有期望。

——作為有機電子研讨組,OPERA可謂是一個我们庭,為了获得效果,在相處之時,我们有沒有什麼特別留意的当地?

安達:一是我為了坚持自己研讨者的身份,把办理組織的職責交給了別人(工藤等)。當然,在做出重要決定的時候我也會參與。研讨室的規模已經從當初的10~20人已經擴大到了現在的50~100人。研讨組織擴大后,經常會出現帶頭人出任办理職務,遠離研讨榜首線的情況。而我期望永遠做一名研讨者,因而想要防止這樣的情況。幸運的是,文部科學省等現在也已經開始培養既能了解研讨內容、也能办理組織的人才“科研办理員(university research administrator:URA)。凭借這一舉措,從2014年春季開始,除工藤外,我們還從美國佐治亞理工學院(Georgia Institute of Technology)請到了一位URA。他們將成為既懂研讨又懂組織的寶貴戰斗力。

工藤:安達先生同時開展十分多的研讨,我的首要作业是供给支撑,比如說向事務人員進行說明、確認文件之類。從2014年4月開始,我又兼任了日本科學技術振興機構(JST)的項目“ERATO安達分子激子工程項目”的項目經理。這是規模史无前例的產學协作項目,為了持續實現創新,我們一直在坚持令組織的研讨者“不舒服”的環境。

工藤:便是讓組織不太穩固,階層也盡或许相等,使研讨者必須獨立考虑。我們不期望建立起“隻要聽上司的話就好”的舒適環境。在安達先生的手下有多名組長,組長之下人人相等。雖然有人在過度自在的環境下手足无措,也有人因為思路不同而發生沖突,並不是盡善盡美。可是,這樣的環境創造出了效果,有人在大學四年級的時候,就有了十分優秀的研讨效果。

安達:在普林斯頓大學的時候,我从始至终坚持著如同正對槍口的緊張感。在現在的組織中,我也期望重視緊張感所帶來的創造力。我們的會議悉数运用英語。不過,在研讨遭受阻礙的時候,研讨者的確不是都能憑借一己之力戰勝困難。回想起來,我也有“應該多給那位研讨者一些建議”之類的检讨。(作者:野澤哲生,日經技術在線!供稿)